2次元CADと言えば、

優れた互換性で

AutoCADから乗り換えても

覚える時間はいりません。

無料体験版はこちら!

全ての機能が試せて14日間無料

アカウントの登録だけでOK!

体験版

ダウンロード

9,200社以上の企業様に

導入いただいています

IJCADが選ばれる

3つの理由

REASON

01

納入企業・団体数

9,200社以上

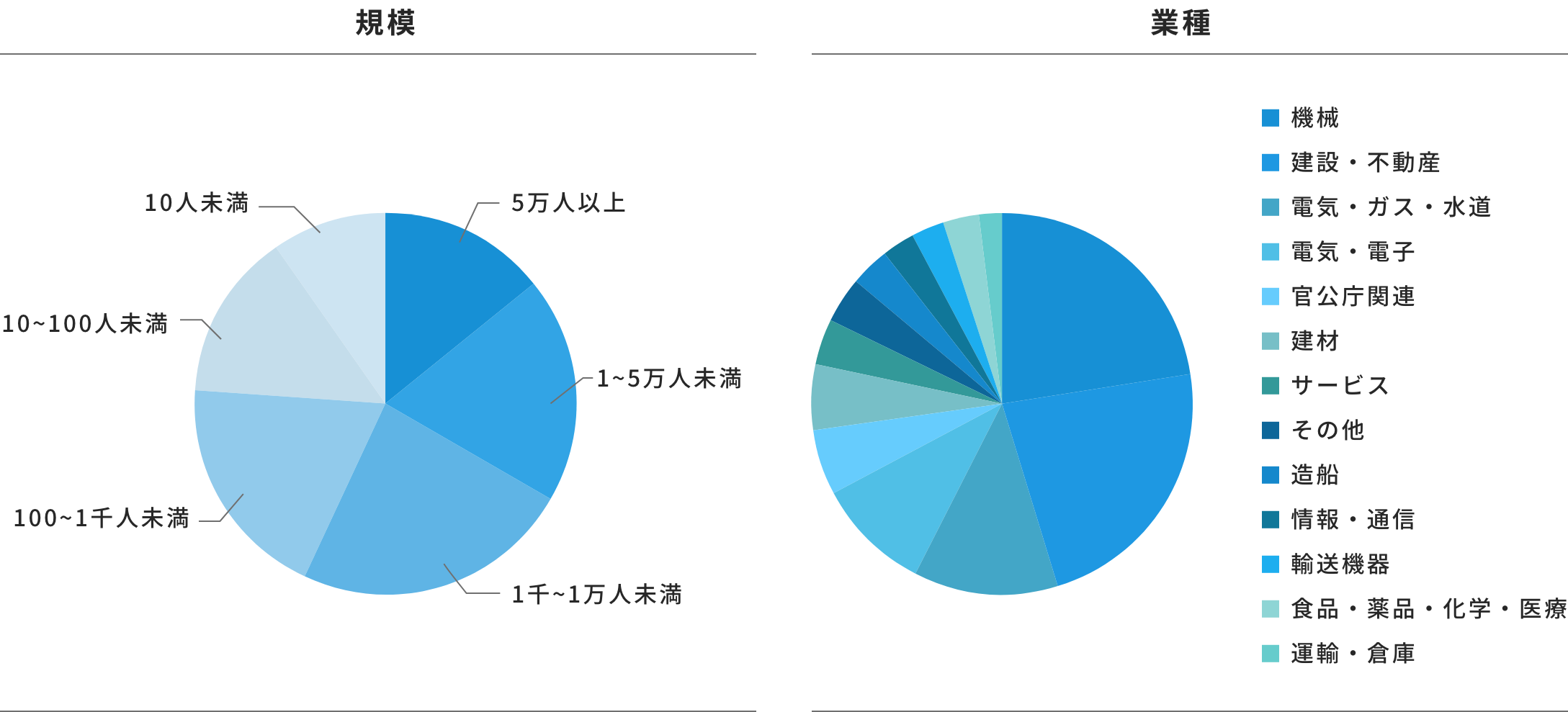

IJCADを導入したお客様は

規模や業種もさまざま。

設計に関わるあらゆるシーンで

IJCADを活用いただいています。

IJCADシリーズを導入いただいたお客様例

導入事例

-

カスタマイズ化に

最適なIJCADで、

最適パフォーマンスを実現導入から11年を数えるIJCADは

設計部門の最重要ツールとなり、

不可欠な2次元CADとなっている -

社内図面を

DWG形式に統一へ、

コストを3分の1以下に株式会社フジタ

(旧大和小田急建設)が

全社でIJCAD導入 -

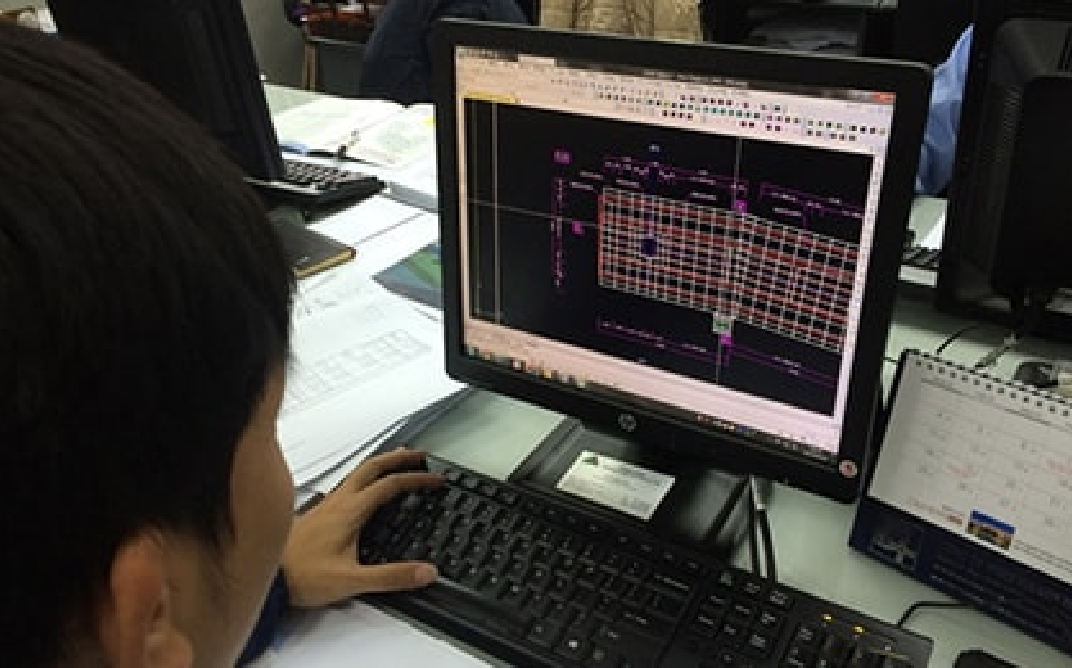

日建リース工業がIJCADを

大量導入。

海外展開で利用も加速。専用アプリをAutoCADとIJCAD共通の

ハイブリッド対応に。

無料体験版はこちら!

全ての機能が試せて14日間無料

アカウントの登録だけでOK!

体験版

ダウンロード

REASON

02

高い互換性と

快適な操作性

AutoCADとの互換性を

第一に開発しているため、

乗り換え後もスムーズに

お使いいただけます。

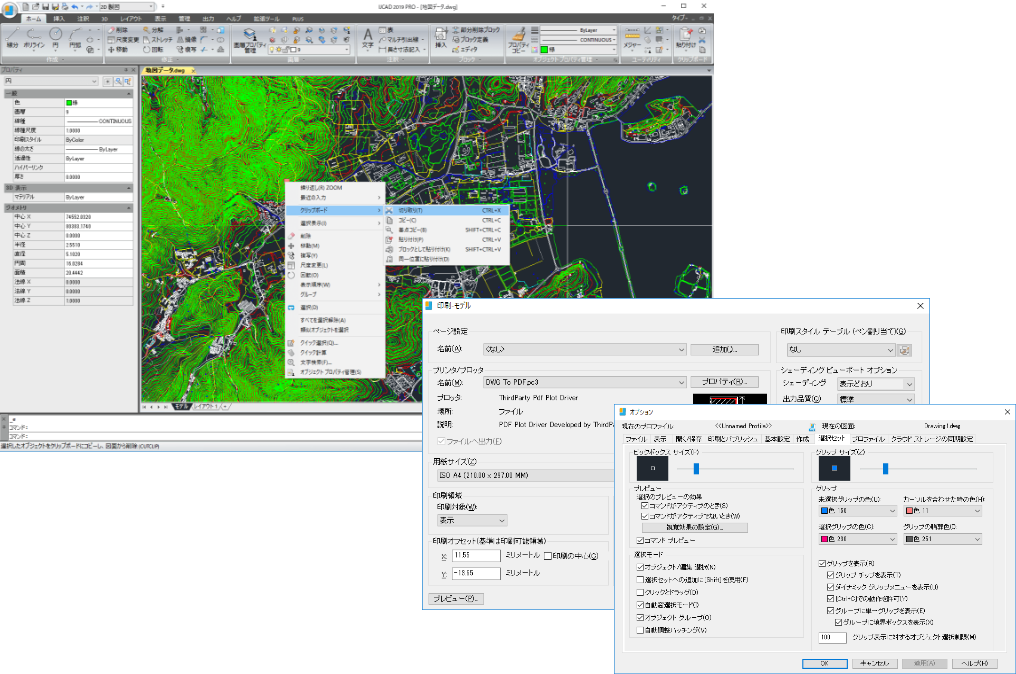

使った瞬間実感できる

操作しやすいインターフェース

AutoCADユーザーが戸惑うことなく利用できるようなUIとなっております。AutoCADユーザーであれば、移行のための教育やトレーニングにかかるコストもほとんどありません。

-

切り替え時にかかる

手間・コストが少ない -

AutoCADの操作に

似ているから使いやすい

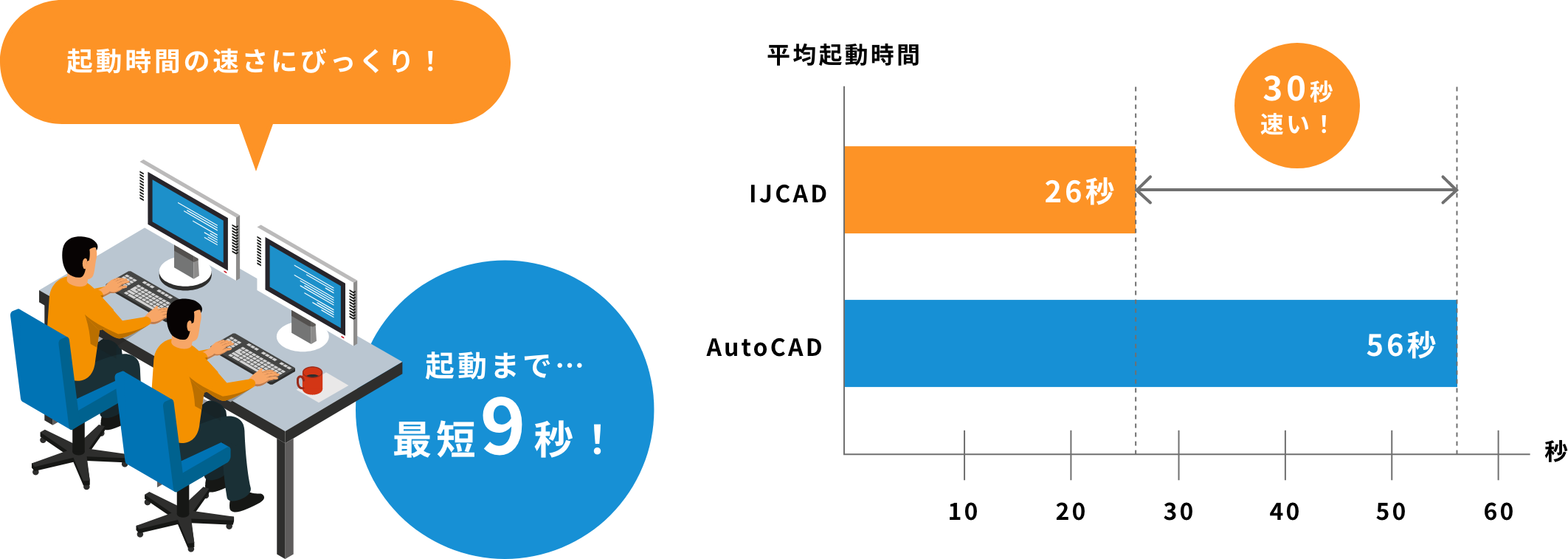

※お客様の環境によっては時間がかかる場合がございます。 ※データは自社調べです。

無料体験版はこちら!

全ての機能が試せて14日間無料

アカウントの登録だけでOK!

体験版ダウンロード

REASON

03

無駄なコストの削減

IJCADを導入する大きな

メリットの一つが、

そのコストパフォーマンスです。

自社の条件に適切なライセンスの

種類や数で運用することで、

無駄なコストを省くことができます。

-

CASE

01

作業効率アップ

-

CASE

02

ライセンス運用が便利

無料体験版はこちら!

全ての機能が試せて14日間無料

アカウントの登録だけでOK!

体験版ダウンロード

製品ラインナップ

汎用向け

AutoCADとの高い互換性を実現。

従来の互換CADにはない上質で

快適な操作性を実感できます。

特徴的な機能 (STDグレード以上に搭載)

-

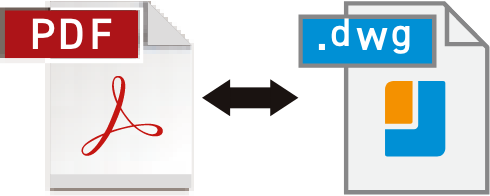

PDF変換機能

取引先とのデータのやりとりで、従来のDWG/DXFに加えPDFフォーマットの利用が増えています。STDとPROグレードに搭載されているPDF変換機能を利用すれば、PDF化されたCADデータをDWG形式に復元することができます。

-

JWW変換機能

Jw_cadで作成されたJWW/JWCフォーマットの図面の読み込みが可能。

また、IJCADで作成した図面をJWW形式で書き出すこともできます。オプションで、読み込み/書き出しの設定をカスタマイズでき、Jw_cadライクな画層管理機能も搭載しています。

-

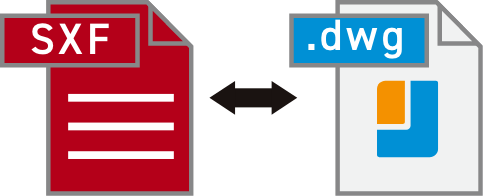

SXF変換機能

SXF形式で作成された図面を読み込み、IJCAD上で編集後、SXF形式で書き出すことができます。従来、JCAD Civilに実装されていたSXF変換が、IJCAD 2018からSTD以上のグレードでご利用いただけるようになりました。

-

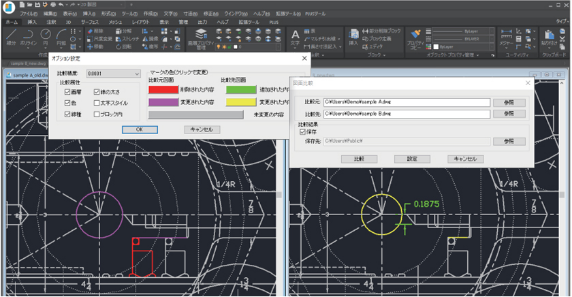

図面比較機能

2つの図面の差異を比較する機能で、修正や削除等の箇所をその内容によって4種類の色で表示してくれます。既存図面を基に修正をかけた場合、原本からどこが変更されたのか変更内容が色分けしてビジュアルに表現されます。

-

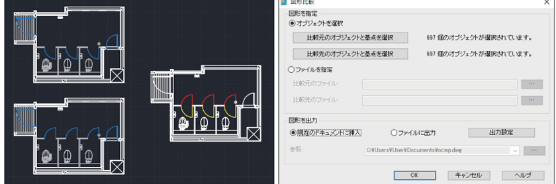

図形比較機能

図面内で選択した、2つの図形の差異を比較し、結果を同じ図面内に配置するか、新たな図面に出力します。

左の2つの図の比較結果を、

同じ画面の右にブロックとして挿入

-

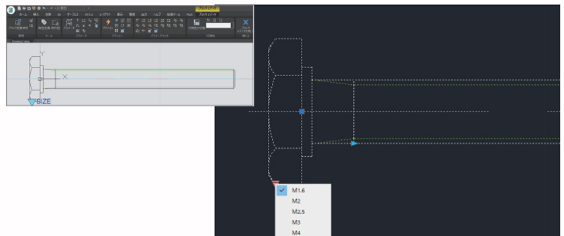

ダイナミックブロックに対応

ダイナミックブロックのグリップ操作に対応しており、設定されたアクションを視覚的に操作できます。PROグレードには、ブロックエディタが搭載されているので、IJCADでも新たにダイナミックブロックを定義することができます。

これらの機能を

フルで活用したい方は…

STDグレード

がおすすめ!

| IJCAD 2024ライセンス | |||

|---|---|---|---|

| LT | STD | PRO | |

| シングル | ¥29,700/年 | ¥39,600/年 | ¥49,500/年 |

| マルチ(5ライセンス以上から購入可能) | ¥44,550/年 | ¥59,400/年 | ¥74,250/年 |

| IJCAD 2024 ライセンス |

||

|---|---|---|

| シングル | マルチ (5ライセンス以上から購入可能) |

|

| LT | ¥29,700/年 | ¥44,550/年 |

| STD | ¥39,600/年 | ¥59,400/年 |

| PRO | ¥49,500/年 | ¥74,250/年 |

機械設計向け

AutoCAD Mechanicalとの

双方向データ互換を実現し、

機械設計に必要な基本機能を

サポート。

特徴的な機能

● AutoCAD Mechanicalとの

双方向のデータ互換

● 部品ライブラリ

● ユニオンパーツ

● 充実した作成補助ツール

● スーパーディメンジョン

(寸法作成・編集)

● Mechanical画層管理、

画層グループ

| IJCAD Mechanicalライセンス | |||

|---|---|---|---|

| シングル | ¥79,200/年 | ||

| マルチ(5ライセンス以上) | ¥118,800/年 | ||

| IJCAD Mechanical 期間ライセンス |

|

|---|---|

| シングル | マルチ (5ライセンス以上から購入可能) |

| ¥118,800/年 | ¥79,200/年 |

電気設計向け

制御盤・配電盤設計に必要な

機能を標準搭載した

電気設計CADです。

特徴的な機能

● プロジェクト・ページ管理機能

● 回路/外形シンボル機能

● 単線/複相配線機能

● 線番/渡り線番機能

● リファレンス管理機能

● 部品表作成機能

-

IJCAD Electricalを導入で

作業効率がアップ。 -

IJCAD Electricalの機能がまるわかり。

| IJCAD Electrical LTライセンス | |||

|---|---|---|---|

| シングル | ¥79,200/年 | ||

| マルチ(5ライセンス以上から購入可能) | ¥118,800/年 | ||

| IJCAD Electrical LT ライセンス |

|||

|---|---|---|---|

| シングル | マルチ (5ライセンス以上から購入可能) |

||

| ¥79,200/年 | ¥118,800/年 | ||

ライセンス形態

お客様のご利用状況に合わせて、最適なものをお選びください。

01

シングル

1人に1ライセンスの利用を想定。

IJCADを起動する際、ログインして利用。

別PCで利用する場合もログインのみで利用可能。

後からログインした方が優先。

02

マルチ

管理者がIJ Store上で利用者にライセンスを割り当て、割り当てられた利用者はネットがつながる環境であればどこでも利用可能なライセンス。

別のパソコンで利用する場合は、ライセンスが割り当てられているアカウントでログインすれば利用可能。

利用状況を把握するモニタリング機能も利用可能。

まずは無料体験版を

お試しください

無料体験版はこちら!

全ての機能が試せて14日間無料

アカウントの登録だけでOK!

体験版ダウンロード

導入までの流れ

まずは「体験版」を

ダウンロードしてお試しください。

体験版は製品版と同じ機能が使えます。

体験版ダウンロード

体験版をインストールしていただいてから、14日間無料でご利用いただけます。

ダウンロードの流れ

①アカウントをご登録ください。

②ログイン後、各体験版がダウンロードできるようになります。

③ダウンロード後、手順に沿ってセットアップを完了すれば体験版がご利用いただけます。

体験版ダウンロード(アカウントの登録が必要です)

体験版

ダウンロード

(アカウントの登録が必要です)

本製品の購入

製品の種類、ライセンス形態などをご検討いただけます。

営業担当、オンライン・代理店から購入できます。

ご不明点やご相談はお気軽にIJCAD営業担当までご連絡ください。

導入

サポートやメンテナンス、バージョンアップなどについては、営業担当までご相談ください。

よくある質問

-

Q

購入してからどれくらいで届きますか?

A

IJCAD オンラインショップ:クレジット決済の場合、決済後数分でメール納品されます。(銀行振込の場合は、ご入金確認後となります。)

その他の販売店:各販売店にてご確認ください。

※銀行振込や、配送品がある場合、年末年始やゴールデンウィーク、夏季休業などの長期休暇が伴う時期は休暇明けの出荷になる可能性がありますので、ご注意下さい。 ※休暇に伴う発送日の変更はお知らせページにてご案内しております。

IJCAD のインストールプログラムは、通常ダウンロードでのご提供となり、物品の発送はありません。

購入後、数日経ってもEメールが届かない場合、弊社からのメールが迷惑メールとして扱われていないかご確認下さい。迷惑メール扱いになっておらず、届いていない状況の場合はお問合せフォームよりご連絡下さい。

なお、ダウンロードが困難な環境で使用される方向けに、DVDによるインストールメディアを別売しておりますので、必要な場合はあわせてご購入ください。

他の代理店や量販店で購入の場合は、購入した各販売店にご確認下さい。 -

Q

見積がほしいのですが…

A

お見積は IJCAD ウェブサイトの オンラインカート から作成することができます。購入の構成が複雑になる場合や、多数のライセンス導入をご検討の場合などは、お問い合わせフォームからご依頼いただくこともできます。

-

Q

体験版と製品版との違いは?

A

インストール後14日間は、製品版と全く同じで、使えるコマンドや機能に差はありません。

14日後はデータの書き出し(保存やコピー等)のコマンドが利用できなくなりますが、コマンドの体験及びビューワーとして継続してご利用いただけます。

なお、体験版で作成されたデータはIJCADをご購入いただいた後もそのままお使いいただけ、他のCADでもご利用可能です。 -

Q

IJCADは海外持ち出し可能ですか?

A

IJCAD は国外持ち出し対して制限を設けておりません。

-

Q

IJCADとAutoCADの関係は?

A

IJCAD と AutoCAD は DWGデータを扱い、非常によく似た機能を持っていますが全く関係のない別々の製品です。IJCAD は AutoCAD との DWG・DXF データ互換や機能互換を取りながら日本の市場にあった機能追加などで利便性を高めた製品として開発されています。

-

Q

IJCADとIntelliCADの関係は?

A

インテリジャパン社は、 IntelliCAD を国内の需要に合わせた形でローカライズしたものを、 IJ_IntelliCAD として、更に国内需要に合わせた機能を拡充したものを IJCAD ブランドとして販売しておりました。(IJCAD 2013 まで。)

AutoCAD の機能や性能の進化にともなって、互換 CAD である IJCAD にも高い性能・機能が要求されるようになり、それに対して迅速に応えるため2014年に発売された IJCAD 2014 より IntelliCAD ベースではない CAD ソフトウェアとして DWG 互換はもとより、高度な AutoCAD の機能互換性、ならびに国内需要に合わせた機能性をリーズナブルに提供する事を目指して開発を進めております。

古い IJ_IntelliCAD や IJCAD 8 以前のバージョンを検討して、要求に満たなかったために諦めた方も、生まれ変わった IJCAD を是非一度お試し下さい。

無料体験版はこちら!

全ての機能が試せて14日間無料

アカウントの登録だけでOK!

体験版ダウンロード